引用元:京都大学

ノーベル賞受賞者について検索する人の多くは、

「どんな研究をしてきた人物なのか」と同時に、

「私生活や家族はどんな人なのか」という点にも関心を抱きますよね。

一方で、学者の記事を書く立場としていつも悩むのが、

どこまで私生活に踏み込むべきかという問題なんですよね。

坂口志文氏についても同様ですが、調べていくとすぐに気づくのが

家族・妻・子供に関する情報が極めて少ないという点です。

本記事では、

を、憶測を排し、事実と背景を分けて解説していきます。

坂口志文とは何者?ノーベル賞学者としての経歴と人物像

日本を代表する免疫学者

坂口志文(さかぐち しもん)氏は、免疫学分野において世界的評価を受ける研究者です。

特に、制御性T細胞(Treg細胞)の存在と役割を明らかにした功績は、医学の考え方そのものを変えました。

何がすごい研究なのか!?

従来の免疫学では「免疫は強いほど良い」と考えられていました。

坂口氏はそこに疑問を投げかけ、

免疫を抑える仕組みがあるからこそ、体は正常に保たれる

という新しい視点を提示しました。

この発見は、

など、幅広い分野に影響を与えています。

坂口志文のプロフィール【公表情報ベース】

※以下はWikipedia等の一次情報を再編集・再構成したプロフィールです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 氏名 | 坂口 志文(さかぐち しもん) |

| 生年 | 1951年 |

| 出身地 | 滋賀県長浜市 |

| 専門分野 | 免疫学 |

| 学歴 | 京都大学医学部卒業 |

| 主な研究 | 制御性T細胞の発見と機能解明 |

| 受賞 | ノーベル生理学・医学賞(2025年) |

坂口志文の家族構成は?妻・子供についての事実

坂口志文氏は、研究一筋の学者として知られてきましたが、

2025年のノーベル賞受賞を機に、妻との二人三脚の歩みが明らかになりました。

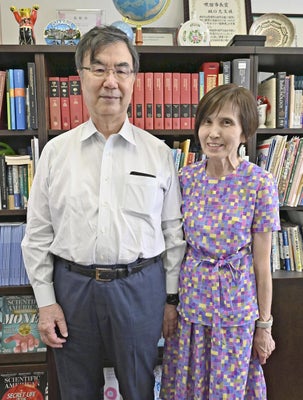

坂口志文の妻は医師・坂口教子さん

引用元:読売新聞オンライン

坂口志文氏の妻は、医師(皮膚科医)の坂口教子(のりこ)さんです。

二人が出会ったのは20代の頃、

愛知県がんセンターでのことでした。

研究現場という共通の空間で出会い、

1979年に結婚しています。

研究を支えた「同志」としての妻の存在

教子さんは単なる「研究者の配偶者」ではありません。

1983年に夫妻で渡米後は、

坂口氏自身も、

「一緒に同じ景色を見てきた一番の理解者であり、同志」

と語っており、研究人生そのものを共有してきた存在であることがうかがえます。

現在も続く二人三脚|レグセルでの挑戦

現在、夫妻は制御性T細胞を医療応用するための

ベンチャー企業 「レグセル(RegCell)」 を設立。

教子さんは

「青春まっただ中です」

と語って、研究と挑戦を楽しみ続けている姿が印象的です。

坂口志文に子供はいる?

一方で、子供の有無や人数については公表されていません。

- 公式プロフィール

- ノーベル賞関連報道

- 本人・家族のコメント

いずれにも、子供に関する具体的な言及はなく、

プライバシーとして非公開にしている可能性が高いと考えられます。

いずれにも詳細な記載は見当たりません。

ただ、坂口志文氏の日本の子ども達への期待とメッセージは心温まるものがありますね。

なぜ坂口志文は家族について多くを語らないのか?

研究と無関係な私生活を語らないという姿勢

坂口志文氏は、私生活を積極的に語るタイプの研究者ではありません。

しかしそれは、家族の存在を隠しているわけではなく、

研究と直接関わらない部分を語らないという一貫した姿勢によるものと考えられます。

実際、研究に深く関わってきた妻・坂口教子さんについては、

ノーベル賞受賞の場で自ら言及し、

「一緒に同じ景色を見てきた一番の理解者であり、同志」

と語っているところからも分かりますね。

基礎研究者に共通する「語り方」の選択

基礎研究の世界では、

- 研究成果そのものが評価対象

- 家族構成や私生活は本質ではない

という考え方が強く根付いています。

坂口氏もその例に漏れず、

研究と無関係な情報は語らず、研究に関わる事実のみを必要な場面で語る

という姿勢を貫いてきました。

海外ノーベル賞学者との共通点

海外のノーベル賞受賞者を見ても、

- 配偶者が研究に関与した場合のみ言及する

- 子供や家庭生活には触れない

といったケースは珍しくありません。

その意味で坂口志文氏のスタンスは、

「情報が少ない=不自然」ではなく、

国際的な研究者像に極めて近い姿勢だと言えるでしょう。

世間が坂口志文に強く惹かれる理由

坂口志文氏が注目される理由は、

単なる「ノーベル賞受賞者」という肩書きだけではありません。

この一貫性こそが、多くの人に

「本物の研究者」という印象を与えています。

よく検索される疑問【Q&A】

Q1. 坂口志文とは何者ですか?

A. 坂口志文(さかぐち しもん)氏は、日本を代表する免疫学者で、制御性T細胞(Treg細胞)の発見者です。過剰な免疫反応を抑える仕組みを解明した功績により、2025年にノーベル生理学・医学賞を受賞しました。

Q2. 坂口志文はなぜノーベル賞を受賞したのですか?

A. 免疫反応を抑制する「制御性T細胞」の存在と役割を解明し、自己免疫疾患やがん免疫療法などの医学的基盤を築いたことが評価されました。

Q3. 坂口志文の妻はどんな人ですか?

A. 坂口志文氏の妻は、医師(皮膚科医)の坂口教子さんです。1979年に結婚し、研究者としても坂口氏の研究を長年支えてきました。

Q4. 坂口志文と妻・教子さんの出会いは?

A. 二人は20代の頃、愛知県がんセンターで出会いました。坂口氏は研究生、教子さんは名古屋市立大学の医学生として病院実習に来ていたことがきっかけです。

Q5. 坂口志文の妻・教子さんも研究者なのですか?

A. 教子さんは医師としての専門性を活かし、坂口氏が米国で制御性T細胞の研究を進めていた際、研究員として実験をサポートしていました。

Q6. 坂口志文は妻についてどう語っていますか?

A. 坂口氏は妻について「一緒に同じ景色を見てきた一番の理解者であり、同志」と語っており、研究人生を共に歩んできた存在であることを明かしています。

Q7. 坂口志文に子供はいますか?

A. 子供の有無や人数については、現時点で公表されていません。公式プロフィールやノーベル賞関連の報道でも、子供に関する言及は確認されていません。

Q8. 坂口志文の家族構成は公表されていますか?

A. 公表されているのは、妻・坂口教子さんの存在のみです。その他の家族構成(子供など)については、プライバシーとして非公開にしている可能性があります。

Q9. 坂口志文と妻は現在も一緒に研究をしていますか?

A. 現在も、夫妻で設立した医療ベンチャー企業「レグセル(RegCell)」に関わり、制御性T細胞の医療応用を目指した研究・事業に取り組んでいます。

Q10. 坂口志文が私生活をあまり語らない理由は?

A. 坂口氏は研究成果そのもので評価されるべきという姿勢を貫いており、学者として私生活を積極的に語らないスタンスを取っていると考えられます。

Q11. 坂口志文はどんな人物像ですか?

A. 長年同じ研究テーマに向き合い続け、流行に左右されず基礎研究を重視する、寡黙で実直な研究者として知られています。

まとめ|坂口志文は「研究と人生を切り離さず歩んできた学者」

坂口志文氏は、制御性T細胞の発見という世界的業績によって、

2025年にノーベル生理学・医学賞を受賞しました。

その研究の裏側には、

があります。

私生活を大きく語るタイプではありませんが、

坂口氏は決して「孤独な研究者」ではありません。

「一緒に同じ景色を見てきた同志」

という言葉が示す通り、

人生と研究を分けるのではなく、人生そのものを研究に重ねてきた学者と言えるでしょう。

子供の有無など、あえて公表されていない部分もありますが、

それは隠しているのではなく、

語る必要のないことを語らないという選択に過ぎません。

坂口志文氏の人物像は、

肩書きや私生活ではなく、

そのすべてが静かに物語っています。

語らずとも、歩みが語る。

それこそが、坂口志文という学者の本質なのかもしれません。

コメント